‘미술 존중·열린 연대’…4년간 짧고 찬란한 실험, ‘모던아트협회’(종합)

등록 2025-10-16 16:21:49수정 2025-10-16 19:00:24

폐허 위에서 핀 ‘모던 아-트’의 불꽃

국립현대미술관 청주서 기획전

'조우, 모던아트협회 1957-1960' 전시

김경~천경자 등 11명 156점·아카이브 30점

|

| [사진=박현주 미술전문기자] 모던아트협회전에 선보인 한묵의 1954년 작 '모자''. *재판매 및 DB 금지 |

[청주=뉴시스] 박현주 미술전문 기자 = 전쟁의 잿더미 속에서도 예술은 스스로의 길을 찾았다.

1950년대 초, 김경·문신·박고석·한묵·황염수·유영국·이규상·임완규·정규·정점식·천경자 등 11명의 작가가 결성한 ‘모던아트협회’는 제도와 전위 사이에서 ‘제3의 실험’을 감행한 세대였다.

짧은 활동 기간에도 불구하고 협회의 행보는 한국 현대미술사의 변곡점이었다.

국립현대미술관 청주는 이번 ‘모던아트협회전’을 통해 이들의 실험을 다시 소환했다.

전시에는 작가 11인의 회화·조각 156점과 아카이브 30점이 공개됐다.

|

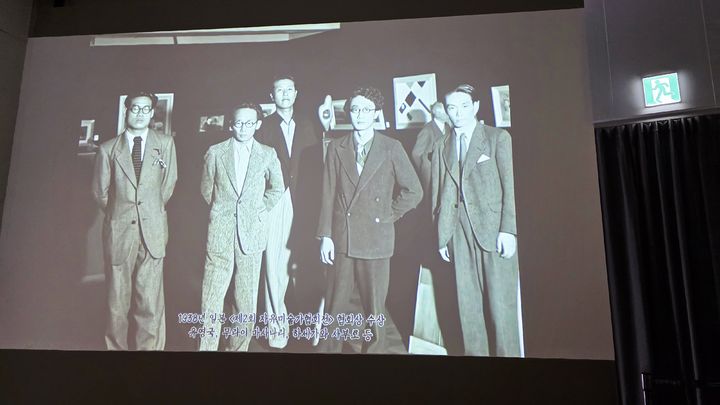

| [사진 =박현주 미술전문기자]모던아트협회 동인들의 사진이 영상으로 선보인다. *재판매 및 DB 금지 |

|

| [사진=박현주 미술전문기자] 국립현대미술관 청주 모던아트협회전 입구. *재판매 및 DB 금지 |

◆연구의 사각지대였던, 미술의 과도기

“모던아트협회 시절은 짧았습니다. 이후 한묵·유영국·황염수·박고석이 각자 독자적 화풍을 확립하면서, 그 짧은 순간이 연구의 사각지대로 남았죠.”

이효진 국립현대미술관 학예연구사는 협회의 시기를 “각자의 대표 양식으로 넘어가기 전의 과도기”로 규정했다.

협회는 현대미술가협회, 앵포르멜 전위와 활동 시기가 겹치며, 한국 현대미술 전환기의 한 축을 형성했다.1957년 결성된 모던아트협회는 “현대회화의 문제”를 기치로 국전의 사실주의와 앵포르멜의 급진성을 넘어서는 ‘제3의 길’을 모색했다. 이들은 4년간 여섯 차례 전시를 통해 생활과 자연, 일상의 풍경을 추상적 언어로 전환하는 실험을 이어갔으며, 추상을 삶과 정신, 현실과 사유를 통합하는 태도로 이해했다.

제도권의 국전 중심 질서와 급진적 전위 사이에서, 그들은 ‘다른 길을 가려는 이들’의 느슨한 연대였다.

|

| [사진=박현주 기자]이효진 학예연구사가 모던아트협회 전시를 설명하고 있다. *재판매 및 DB 금지 |

|

| 국립현대미술관 청주 '조우, 모던아트협회 1957-1960' 2부 '열린 연대-모던아트협회 1957-1960' 전시 전경, 국립현대미술관 청주, 2025 Ⓒ 국립현대미술관 *재판매 및 DB 금지 |

◆생활인 모던아트 모더니즘

전시는 ‘모던아트협회 이전’, ‘모던아트협회 1957-1960’, ‘모던아트협회 이후’ 등 세 개의 시기로 구성된다. 협회의 형성과 전개, 해산 이후의 흐름까지 아우르며, 당시의 전시 비평과 기록을 바탕으로 실제 출품작을 재구성했다. 한묵의 ‘꽃과 두개골’(1953), 박고석의 ‘범일동 풍경’(1951), 황염수의 ‘나무’(1950년대) 등 다수의 작품이 처음으로 공개됐다.

또한 영상작가 김시헌이 AI 기술을 활용해 당시 전시와 풍경을 재현한 신작 ‘전위의 온기’가 도입부를 장식하며, 전시 관련 수필과 비평문을 ‘읽을거리’로 구성해 시대적 맥락을 함께 읽을 수 있게 했다.

1부 전시 벽면에 한묵이 1953년 피란지 부산에서 쓴 글 ‘하꼬방 편상’이 걸려 눈길을 끈다.

“좁디 좁은 대지에 여러 식구들이 살아야겠고, 일하는 방도 있어야겠다는 한 끝 부푸르기만 하는 욕심은 위로 자라서 결국은 명색 삼층을 짓고 말았다. … 이것이 두 팔 가량 되는 나의 피난 화방이다.”

좁은 방 안에서도 한묵은 그림을 멈추지 않았다.

못과 판자로 세운 하꼬방은 피난처이자 작업실이었고, 그 위에 쌓인 삶의 층위가 바로 한국 현대미술의 첫 번째 모더니즘이었다.

그의 문장은 모던아트협회의 태도-삶과 예술의 경계를 허문 생활인으로서의 1세대 모더니스트들의 선언처럼 오늘 다시 울린다.

|

| [사진=박현주 미술전문기자]전쟁의 폐허 속에서도 한묵은 하꼬방을 예술의 터전으로 삼았다. *재판매 및 DB 금지 |

|

| [사진=박현주 미술전문기자] 첫 공개된 이건희컬렉션 유영국 작품 *재판매 및 DB 금지 |

◆제도 밖의 실험, 열린 연대의 정신

“우리는 국전 중심 질서 바깥에서 재야전을 택해 다른 물결을 일으키려 했습니다. 다방이나 동화화랑, 화신백화점, 미공보관 화랑, 국립도서관 화랑 등 가능한 모든 공간을 전시장으로 만들었어요.”

협회 전시는 1년에 두 차례씩 열렸고, 각자의 개성과 자유를 '존중'하는 ‘열린 연대’가 내부 문화를 이끌었다.

‘모던’이라는 말은 당대에 새로운 미술 전체를 아우르던 용어였지만, 그들은 스스로를 ‘제대로 된 모던’을 실현하려는 집단이라 자부했다.

이효진 학예연구사는 이를 “당시로서는 일본 유학파들의 약간의 엘리티즘이자, 스스로의 시대를 개척하려는 자의식”으로 해석했다.

|

| 이규상, 〈작품 A〉, 1960, 합판에 유화 물감, 155 × 90 cm, 고려대학교박물관 소장 *재판매 및 DB 금지 |

◆세대의 충돌, 복수의 진실

협회가 막 싹을 틔웠을 때, 곧이어 앵포르멜 세대가 급진적 추상으로 돌진해왔다.

“바로 아래 세대가 더 급진적인 추상으로 치고 올라오면서 세대적 긴장이 생겼습니다. 누가 옳다의 문제가 아니라, 그 변화의 역동성 자체를 보여주는 게 중요하다고 봅니다.”

일부는 구상으로, 일부는 추상으로 돌아섰다. 하지만 그 갈래들은 어느 쪽도 ‘패배’가 아니라, 한국 현대미술이 다층적 구조로 성장한 증거로 남았다.

|

| 국립현대미술관 청주 '조우, 모던아트협회 1957-1960' 3부 '서로의 길-모던아트협회 1957-1960' 전시 전경, 국립현대미술관 청주, 2025 Ⓒ 국립현대미술관 *재판매 및 DB 금지 |

◆공공의 복원, 기억의 회복

이번 전시는 협회의 실험을 단순한 복기가 아닌 ‘기억의 재생’으로 풀어낸다.

국립현대미술관은 “당시 작품 약 58점을 새로 수집했다”며 “공공 컬렉션으로 이 시기를 재구성하는 것은 미술관의 중요한 역할”이라고 밝혔다.

당시 협회가 전시했던 장소-다방, 백화점, 공보관 화랑-은 오늘날 도시재생의 시선으로 보면 이미 ‘공공예술의 선구적 장면’이었다.

공간이 먼저 예술이 된 세대, 그들의 시도는 지금의 미술관 제도조차 빚진 원형으로 남았다.

모던아트협회의 ‘모던’은 단지 유행이 아니었다. 그것은 자신의 시대를 다시 설계하려는 태도, 즉 ‘인간은 자기 자신 이상이다’라는 믿음의 미학이었다.

짧았지만 밀도 높은 그들의 실험은, 한국 미술이 ‘근대’를 통과해 ‘현대’를 맞이하던 그 순간의 진동이었다. 제도 밖에서 예술을 꿈꾼 사람들, 그들의 자유는 지금도 여전히 ‘현재진행형의 모던’으로 남아 있다.

김성희 국립현대미술관장은 “짧은 활동이었지만 모던아트협회의 문제의식은 이후 단색화와 민중미술로 이어지며 한국 현대미술의 중요한 자산이 되었다”며 “이번 전시를 통해 한국 현대미술의 기원을 보다 입체적으로 이해할 수 있기를 바란다”고 밝혔다.

전시는 2026년 3월 8일까지.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]