한국 도예 국제화의 출발점, 신상호…국립현대미술관서 대규모 회고전

등록 2025-11-26 11:00:00

‘신상호: 무한변주’ 90여 점· 아카이브 70점 전시

도자·도조·건축도자·오브제·도자 회화까지 망라

|

| 국립현대미술관, 신상호 대규모 회고전 ‘무한변주’ 전시 전경. *재판매 및 DB 금지 |

[서울=뉴시스] 박현주 미술전문 기자 = 흙은 한 번 빚어지면 다시 되돌릴 수 없다. 그러나 신상호(78)에게 흙은 한 방향으로 굳지 않는 물질이었다. 그는 60년 동안 흙을 반복해서 부수고, 다시 빚고, 형태의 경계를 허물며 한국 현대 도예의 지도를 확장해왔다.

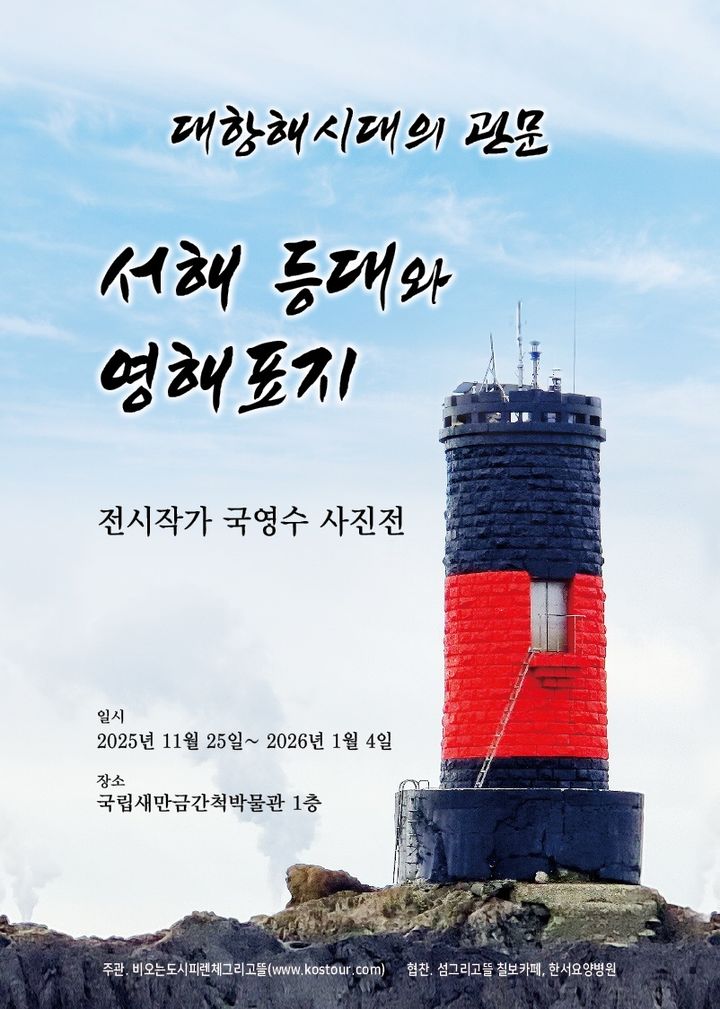

국립현대미술관(MMCA)이 27일부터 과천관에서 여는 회고전 ‘신상호: 무한변주’는 그 실험의 대서사시를 한 자리에서 풀어낸다.

이번 전시는 미술관에서 열린 역대 최대 규모의 도자 작가 개인전으로, 도자·도조·건축도자·오브제·도자 회화까지 이어지는 작가의 여정을 5부 구성으로 조망한다. 전시장은 마치 시간의 층위가 겹겹이 눌린 ‘흙의 기록 보관소’처럼 펼쳐진다. 총 90여 점의 주요 작품과 70여 점의 아카이브가 선보인다.

|

| 국립현대미술관, 신상호 대규모 회고전 ‘무한변주’ 전시 전경. *재판매 및 DB 금지 |

◆1부 '흙, 물질에서 서사로'…전통을 실험으로 돌려놓다

1960~90년대 작업이 자리한 1부는 ‘전통’이라는 단어를 다시 써 내려간 시기다.

이천에서 장작가마를 운영하던 20대 신상호는 전통기법을 그대로 재현하는 대신, 현대의 서사 속에서 다시 살아나는 전통을 실험했다. 국내 최초로 가스가마를 도입해 생활식기 디자인을 시도하고, 화가들과 협업해 실험적 물성을 끌어냈다.

1973년 첫 개인전에서 출발한 ‘아(我)’ 연작은 작가 정체성이 흙 위에 처음 새겨지던 순간을 보여주며, 1990년대 ‘분청’ 연작에서는 호방한 붓질과 회화적 표면이 도예와 회화의 경계를 흔든다.

◆2부 '도조의 시대'…한국 도예, 조각을 만나다

이 전시에서 가장 시적이고 강렬한 장면은 도자 조각, '도조(陶彫)’의 탄생이다.

1980년대 미국에서 추상표현주의 도자를 목격한 신상호는 흙을 더 이상 그릇의 목적 아래 두지 않았다. 그는 흙을 조각적 몸짓, 회화적 에너지의 매체로 밀어붙였다.

‘꿈’ 연작, 그리고 1995년 아프리카 미술의 원초적 힘에 매료되어 만든 ‘아프리카의 꿈’ 연작은 흙이 갖는 원형적 에너지, 생명적 기운을 구조화한 대표작이다.

과천관 중앙 홀을 가득 메운 설치는 마치 흙으로 세워진 군집(群集)이 관람객을 맞이하는 듯한 장관을 만든다.

|

| 국립현대미술관, 신상호 대규모 회고전 ‘무한변주’ 전시 전경. *재판매 및 DB 금지 |

◆3부 '불의 회화'…건축 외벽을 캔버스로 바꾸다

신상호의 작업세계에서 빼놓을 수 없는 것이 바로 건축 도자다.

그는 2000년대 초부터 ‘도자 타일’이라는 구조적 장치를 통해 도자를 건축 외벽으로 확장했다. 서울 센트럴시티 터미널, 금호아시아나 사옥, 삼성타운 등에 설치된 그의 ‘구운 그림’은 불에 의해 탄생한 회화적 색채가 건축과 만났을 때의 새로운 감각을 증언한다.

전시장에는 무려 600여 장의 타일과 설계 아카이브가 등장해, 하나의 외벽이 어떻게 제작되고 조립되는지 ‘도자의 공학’을 보여준다.

|

| 국립현대미술관, 신상호 대규모 회고전 ‘무한변주’ 전시 전경. *재판매 및 DB 금지 |

|

| 국립현대미술관, 신상호 대규모 회고전 ‘무한변주’ 전시 전경. *재판매 및 DB 금지 |

◆4부 '사물과의 대화'…수집과 창작의 비밀스러운 방

1990년대 이후 신상호는 타문화의 오브제 수집을 본격화했다.

아프리카 공예품, 유럽에 수출된 청화백자, 산업기기 등 서로 이질적인 사물들이 그의 작업실에 쌓였고, 전시는 그 ‘비밀 창고’를 고스란히 재현한다.

여기서 탄생한 작품들은 도자와 사물을 결합한 혼종적 조형물이다. '부산물', '표면, 그 너머' 연작은 ‘사물과의 대화’를 통해 조형적 세계가 어떻게 확장되는지를 생생하게 보여준다.

|

| 국립현대미술관, 신상호 대규모 회고전 ‘무한변주’ 전시 전경. *재판매 및 DB 금지 |

|

| 국립현대미술관, 신상호 대규모 회고전 ‘무한변주’ 전시 전경. *재판매 및 DB 금지 |

◆5부 '흙의 끝, 흙의 시작'…도자 회화의 세계

2017년 이후 작가의 사유는 다시 한 번 전복된다.

흙판을 금속 패널에 부착하고 색을 입힌 도자 회화는 평면이면서 입체이고, 회화이면서 도자다.

‘생명수’와 ‘묵시록’ 연작은 소성된 흙의 물질성과 색의 층위가 맞물려 명상적 깊이를 만들어낸다.

여기서 신상호는 1980년대부터 이어온 '조각과 회화의 통합’이라는 평생의 질문에 답한다. 흙은 마침내 완전한 회화가 된다.

김성희 국립현대미술관장은 “이번 전시는 한국 현대 도예의 역사를 이끌어 온 신상호의 전작을 아우르는 최대 규모의 회고전”이라며 “작가의 독창적인 실험 세계를 통해 흙이라는 물질의 가능성과 한국 도예의 시야가 확장되길 기대한다”고 말했다. 전시는 내년 3월 29일까지 열린다.

|

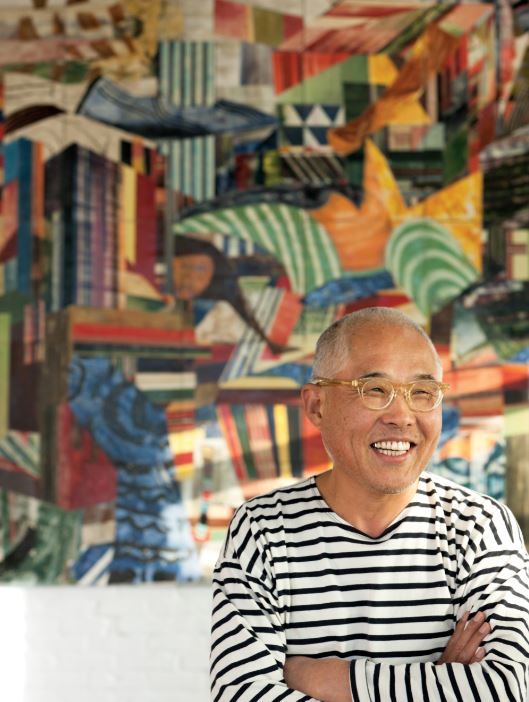

| 신상호 작가. 사진=국립현대미술관 제공. *재판매 및 DB 금지 |

◆신상호 작가는?

지난 60여 년 동안 한국 현대 도예의 지형을 실질적으로 재편해온 핵심 작가다. 1965년 홍익대학교 공예학부에 입학한 해, 대한산업미술가협회 공모전에 입선하며 도예가로 첫 발을 내디뎠고, 곧 경기도 이천에서 장작가마를 운영하며 전통 도자의 세계에 들어섰다. 그는 시대적 변화와 미술적 감각의 전환에 능동적으로 호응하며, 흙이라는 물질을 조각·회화·건축·오브제의 차원으로 확장하는 실험을 멈추지 않았다.

신상호는 흙을 단순한 공예 재료가 아니라 시간·구조·색·서사를 품는 조형 언어로 전환시키는 데 몰두해왔고, 그 과정에서 한국 도예의 현대적 감수성을 개척했다. 1973년 국내 첫 개인전에서 전통 도자 양식을 변형한 작업을 선보이며 작가 정체성을 분명히 한 그는, 1990년대 ‘앞선 꿈’ 분청 연작을 통해 전통 기법과 회화적 표현이 교차하는 원숙한 도예의 경지를 보여주었다. 신상호에게 전통 도자기는 흙의 물질성을 이해하는 기술적 기반이자, 이후 도예를 예술의 영역으로 전환시키는 실험으로 나아가게 한 출발점이었다.

도자 조각을 뜻하는 ‘도조(陶彫)’는 신상호가 1984년 미국 센트럴 코네티컷 주립대 교환교수로 출국하기 직전 처음 사용한 용어로, 도자기를 ‘용기’의 기능에서 해방하여 조각·회화·건축적 요소가 결합된 새로운 예술 형식으로 확장하려는 그의 의지를 담는다. 이 용어는 이후 한국 현대 도예의 중요한 분기점으로 자리 잡았다.

뿐만 아니라 그는 국제 워크숍, 공예 비엔날레, 국제 전시 기획 등에서 활발한 활동을 이어오며, 한국 도자예술의 국제적 존재감을 실질적으로 끌어올린 작가로 평가된다. 세계 도예 담론 속에서 ‘한국적 도예의 현대성’을 가시화한 주역이었다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]