프레디 머큐리와 리빙스턴이 남긴 해방의 섬…'잔지바르'

등록 2025-07-13 06:31:17수정 2025-07-13 13:55:23

동아프리카 탄자니아 대표 관광지

'인도양의 흑진주'…스톤타운 핫플

|

| 바다에 거침없이 뛰어드는 잔지바르 아이들. 사진=아트놈 제공 *재판매 및 DB 금지 |

[잔지바르=뉴시스] 박현주 미술전문 기자 = 물보라가 부서진다. 아이들이 전력으로 바다를 향해 몸을 던진다.

머뭇거림도, 준비 동작도 없다.

오직 ‘지금 이 순간’에 대한 믿음 하나로, 파도 속을 향해 날아오른다.

바람 한 줄기, 터지는 함성. 이곳에서의 달리기는 경기이자 의식이며, 곧 삶이다.

운동화는 필요 없다. 잔지바르에서 달리는 아이들은 맨발로, 자유로, 그렇게 뛰어오른다.

푸르다 못해 검푸른 인도양 위로, 크고 작은 배들이 유유히 떠있고, 해안가에는 형형색색 옷차림이 바람에 흩날린다.

아프리카 탄자니아 잔지바르(Zanzibar)의 색은, 단지 풍광을 넘어선다.

|

| [사진=박현주 기자] 잔지바르에서 아이들부터 청년들까지 놀이처럼 바다에 뛰어들며 즐기고 있다. 2025.07.13. [email protected] *재판매 및 DB 금지 |

페르시아어로 ‘검은 해안’을 뜻하는 잔지바르는, 산호와 향신료로 이름난 인도양의 무역항이자 한때 노예를 사고팔던 비극의 현장이었다.

아프리카 대륙 동쪽 끝, 인도양 위에 떠 있는 잔지바르는 우리가 흔히 떠올리는 '못사는 나라'로서의 아프리카 이미지와는 전혀 다른 리듬으로 박동친다.

이 섬은 인구의 90% 이상이 무슬림이며, 다양한 문화가 혼용된 다문화 지역이다. 1964년에는 내륙국 탕가니카와 합병해 ‘탄자니아’라는 새로운 국가의 자치령이 되었고, 아프리카 최초의 여성 대통령을 배출하기도 했다. 현재 이곳에는 약 200~300명의 한국인이 거주하고 있다.

우리나라 제주도의 약 1.3배 크기인 잔지바르는, 그 자체로 하나의 스펙트럼이다.

깊고 어두운 바다, 붉고 부드러운 태양, 환하고 다채로운 거리의 색들. 이곳에서는 눈이, 마음이, 감각의 모든 층위가 색에 반응한다.

특히 스톤타운의 바다는, 오래된 기억조차 용서한 듯이 푸르다.

한국이 본격적인 무더위에 접어드는 7~8월, 아프리카 동쪽의 잔지바르는 오히려 가을 문턱에 들어선 듯 선선하다. 바닷바람이 흐르고, 햇살은 뜨겁지만 그늘은 시원하다. 걷고, 쉬고, 숨 쉬기에 딱 좋은 기후다.

숙소는 아랍풍 목조건물 스타일이 주를 이루며, 기본적인 시설은 넉넉하게 갖췄다. 널찍한 방 안에는 에어컨, 샤워기, 양변기, 편안한 침대가 구비되어 있어 장거리 여행의 피로를 덜어준다. 가격은 1박 기준 조식 포함 12만~13만 원 선. 조식은 현지식과 함께 아시아인 입맛에 맞춘 메뉴도 있어 낯설지 않다.

포르다니 공원을 지나 구불구불한 골목길을 따라가면, 기념품 상점과 공방, 모스크와 주거지가 뒤엉킨 스톤타운에 닿는다.

커다란 목재 대문, 정교한 문양, 손으로 만든 장신구와 회화들. 이 도시는 분명 아프리카에 있지만, 중동의 어느 항구 도시에 와 있는 듯한 착각을 불러일으킨다.

2000년 유네스코 세계문화유산에 등재된 스톤타운은 매년 6월 국제영화제를 비롯해 크고 작은 축제가 열리는 잔지바르의 대표적인 명소다.

특히 해 질 무렵 포르다니 광장엔 생의 맥박이 펄떡인다. 아이들은 맨발로 바다를 향해 질주하고, 카메라를 향해 웃는다. 그 웃음은 수백 년 억눌린 기억을 단숨에 해방시킨다.

그리고 그 색의 정점, 그 해방의 스펙트럼 위에서 한 사람의 노래가 태어났다.

|

| 잔지바르 바다에 뛰어드는 아이들. 사진=아트놈 제공. *재판매 및 DB 금지 |

|

| 잔지바르 프레디 머큐리 생가. 사진=아트놈 제공. *재판매 및 DB 금지 |

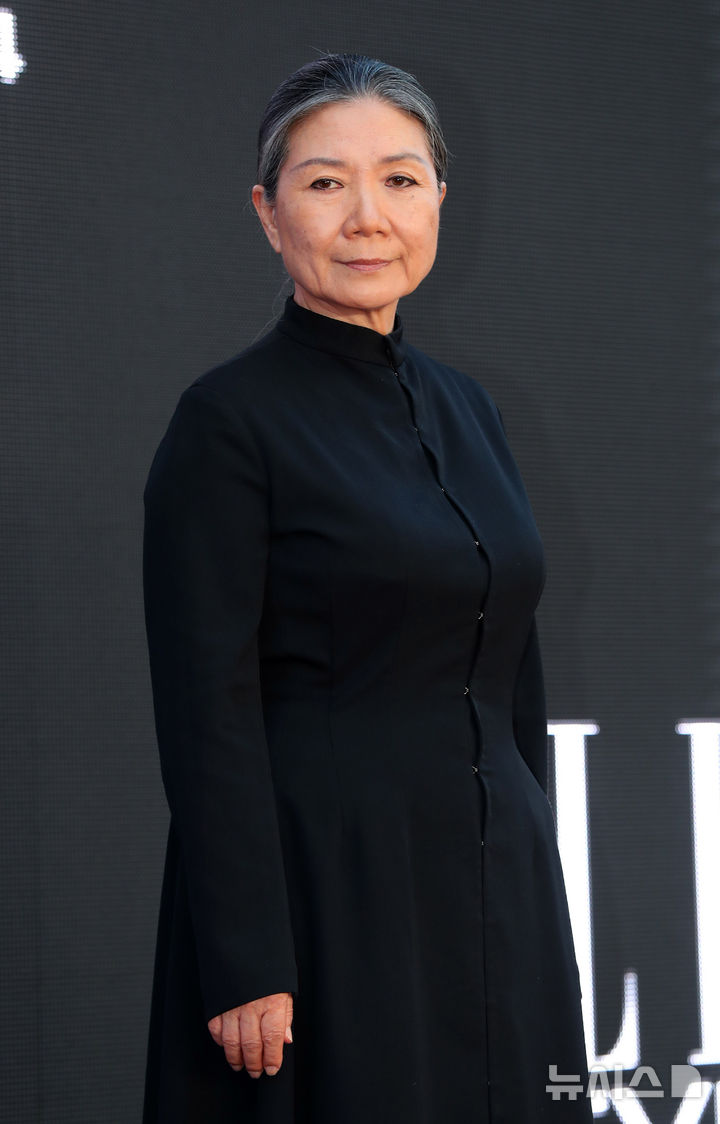

◆성지가 된 프레디 머큐리 생가

그는 단지 노래한 게 아니라, 이 섬의 ‘자유’를 전 세계에 울려 퍼지게 했다. 바다와 바람과 사랑과 저항 그 모든 감정의 색을 불렀다.

잔지바르 섬, 바다의 짠내와 뱃고동 소리를 타고 전설은 그렇게 태어났다.

퀸(Queen)의 보컬이자 세기의 록스타, 프레디 머큐리(본명: 파로크 불사라)는 이 섬의 작은 골목에서 태어났다. 그의 생가는 이제 프레디 머큐리 뮤지엄이라는 이름을 달고 관광객을 맞는다.

허름한 흰 벽의 외벽엔 조촐한 표식 하나, '이곳에서 프레디 머큐리가 태어났다.'

|

| 프레디 머큐리 생가. 2025.07.13. [email protected] *재판매 및 DB 금지 |

그러나 벽보다 더 진하게 그를 기억하는 것은 거리다. 전 세계에서 온 관광객들이 줄을 서는 곳. 뮤지엄 벽면엔 그의 말이 새겨져 있다. 'I'm not going to be a Star, I'm going to be a Legend.'(나는 스타가 되지 않을 거야. 나는 전설이 될 거야.)

프레디는 자신을 그렇게 예언했고, 잔지바르의 바다는 오늘도 그 진동을 기억한다. 바다와 바람과 자유, 그리고 해방의 목소리로. 스톤타운 중심에 자리한 프레디 머큐리 뮤지엄은 이제 작은 성지가 되었다.

“여기가 프레디 머큐리가 태어난 곳이래.”

관광객들이 속삭이며 지나간다. 그는 잔지바르의 자부심이며, 해방의 목소리다.

|

| [사진=박현주 기자] 잔지바르 리빙스턴 하우스.2025.07.13. [email protected] *재판매 및 DB 금지 |

◆노예제 폐지 상징 '리빙스턴 하우스'

그보다 훨씬 이전, 잔지바르는 또 하나의 역사의 무대였다.

스톤타운 시내 한복판, ‘리빙스턴 하우스(Livingstone House)’. 19세기 중엽, 스코틀랜드 출신의 탐험가 데이비드 리빙스턴(1813~1873)의 유해가 잠시 안치되었던 장소다. 탄자니아 내륙에서 운구된 그의 시신은 잔지바르를 거쳐 대서양을 건너 런던으로 돌아갔다. 유럽으로 향하는 긴 여정의 중간, 이 조용한 집에 머물렀던 것이다.

그는 잔지바르에서 노예무역의 참혹한 현실을 목격하고, 이를 유럽 사회에 고발했다. 노예시장의 지하 감금소를 둘러보고, 어느 무명의 노예 무덤 위에 자신의 이름을 적어 남겼다고 한다. “이곳에 인간이 있었다.”

현재 ‘리빙스턴 하우스’ 외벽의 붉은 원형 팻말엔 이렇게 쓰여 있다:

“이 건물은 1841년부터 1874년까지 영국 영사관이었다. 스픽(Speke), 버튼(Burton), 그랜트(Grant), 커크(Kirk)가 이곳에 머물렀으며, 데이비드 리빙스턴의 시신도 유럽으로 향하는 여정 중 이 집에 안치되었다.”

시간은 흘렀고, 지금 이곳은 ‘LITHOS AFRICA’라는 보석 전시장으로 변신했다.

프레디 머큐리가 음악으로 자유를 외쳤다면, 리빙스턴은 침묵 속에서도 목소리를 남겼다. 두 사람은 시대도, 방식도 달랐지만, ‘해방’이라는 하나의 울림으로 이 섬에서 만나고 있었다.

|

| [사진=박현주 기자]잔지바르에서 프리즌 섬 가는 뱃길. 멀리서 보기와 달리 파도가 거세다. 2025.07.13. [email protected] *재판매 및 DB 금지 |

|

| [사진=박현주 기자] 바다 한가운데 세워진 악명높은 노예 교도소는 이젠 '프리즌 레스토랑'이 되어 관광객을 맞고 있다. 2025.07.13. [email protected] *재판매 및 DB 금지 |

이제 잔지바르의 뱃사공들은 관광객을 태우고 ‘프리즌 아일랜드’로 향한다. 한때 노예 수용소였던 이 섬은 지금 ‘프리즌 레스토랑’이 되어 커플이 칵테일을 마시며 웃는 장소로 변모했다.

가혹한 감금의 공간이 유쾌한 식사의 장소가 되었다. 시간이 만든 패러독스, 기억의 아이러니다.

|

| [사진=박현주 기자] 잔지바르. 2025.07.13. [email protected] *재판매 및 DB 금지 |

◆스톤타운은 복원중

잔지바르의 스톤타운은 도시가 아니다. 시간이 내려앉은 건축의 박물관이다. 해양 문명과 제국주의, 노예무역과 독립운동의 파편들이 돌과 석회, 나무와 금속의 건축에 덕지덕지 붙어 있다.

썩은 창틀, 금 간 석회벽, 문 위에 말라붙은 조각들. 그 허름함은 오히려 생생한 기억의 증거다.

“LET US SAVE OUR HERITAGE TOGETHER.”(우리의 유산을 함께 지켜냅시다)

복원의 구호 아래, 되묻는다. 기억은 누구의 것인가? 누가 이 유산을 기억할 권리를 갖는가?

|

| 잔지바르 바다에 뛰어드는 아이들. 사진=아트놈 제공. *재판매 및 DB 금지 |

과거의 고통을 품은 바다는, 지금 누군가의 놀이터가 되었다.

소금기 어린 검은 피부, 외국인의 카메라를 향한 장난기 어린 미소. 그들의 가벼운 몸짓은, 마치 이 섬이 품은 수백 년의 굴곡을 단숨에 해방시키려는 듯하다.

아이들의 놀이터가 된 포르다니 광장은 해가 기울수록 더 많은 사람들로 북적이며, 거대한 야시장으로 변한다.

비록 외국인을 위한 관광지로 포장돼 있지만, 해방된 잔지바르인들의 삶은 검푸른 바다와 함께 뒤척이며, 여전히 꿈틀거리고 있다.

만약 리빙스턴이 지금 이 거리를 다시 걷는다면, 그는 아마 이렇게 말하지 않을까.

“우리는 해방을 위해 싸웠고, 생은 이렇게 살아 숨쉰다.”

|

| [사진=박현주 기자] 잔지바르 눙기 해변에 스포츠카가 푸른 바다위를 달리는 이색 장면을 연출, 관광객들을 사로잡고 있다. *재판매 및 DB 금지 |

‘인도양의 흑진주’로 불리는 잔지바르에는 여덟 개의 비치가 있고, 그 곁마다 고급 리조트들이 자리한다.

수영장이 있고, 야자수 아래 하얀 파라솔이 드리워진 해변. 그 위로는 에메랄드빛 바다가 일렁인다.

낙후된 모험의 아프리카가 아니다. 눈앞에 펼쳐진 건 환상의 낙원이다.

해 질 무렵, 오렌지빛 노을 아래 검은 야자수가 실루엣처럼 떠오르고, 가로등과 상점의 불빛은 그대로 한 폭의 그림이 된다.

유럽을 향해 밀려났던 검은 몸들의 기억. 그리고 되돌아오는 새로운 시간의 물결.

거대한 파도가 무겁게 뒤척이며 진동을 일으키는 잔지바르.

과거의 고통을 품은 바다는 이제 아이들의 함성과 물보라로 채워진다. 슬리퍼를 벗고 바다로 뛰어드는 그들의 발은, 누가 가르치지 않아도 ‘자유’를 안다.

잔지바르의 거리마다 맨발의 리듬이 흐르고, 파도는 쉼 없이 속삭인다.

그 한가운데, 리빙스턴이 바라본 해방의 꿈과 프레디 머큐리가 부른 자유의 선율이 여전히 살아 숨쉰다.

인간은 결국 반복하고, 순환하며, 다시 살아간다. 탄잔아의 장엄한 자연은 말없이 그것을 가르친다.

그리고 잔지바르의 파도는, 그 오래된 진실을 매일같이 다시 외친다.

“자유는 노래가 아니라, 살아 있는 육체의 반응이다.”

|

| [사진=박현주 기자] 인도양의 검푸른 바다가 출렁이는 잔지바르 풍경. 2025.07.13. [email protected] *재판매 및 DB 금지 |

|

| [사진=박현주 기자] 거대한 유람선과 섬과 섬을 이어주는 작은 배들이 정박해 있는 잔지바르 항구. 2025.07.13. [email protected] *재판매 및 DB 금지 |

|

| [사진=박현주 기자] 한폭의 그림같은 잔지바르 해변에 떠오른 일출. 2025.07.13. [email protected] *재판매 및 DB 금지 |

◎공감언론 뉴시스 [email protected]