겸재정선화첩·해동명산도, 공립미술관 첫 공개…금강산 예술사 조명

등록 2025-04-22 14:00:00수정 2025-04-22 14:24:24

겸재정선미술관 특별전 22일 개막

'아! 금강산, 수수만년 아름다운'

정선~황인기의 레고 작품까지 전시

|

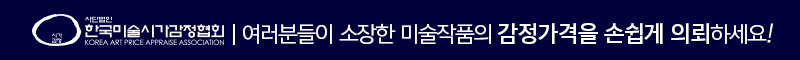

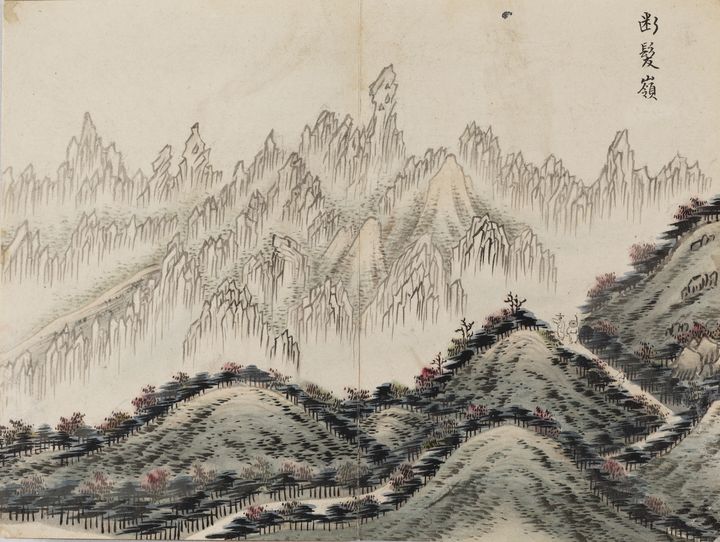

| 정선, 《겸재정선화첩(謙齋鄭敾畵帖)》, 18세기, 비단에 수묵담채, 성 베네딕도회 왜관 수도원 소장. 전통 문화재의 국외 반출과 반환 과정을 추적한 대표적인 사례이다. 이 화첩은 한국을 방문한 독일인 노르베르트 베버 신부가 1925년 금강산을 여행하던 중 구입하여 독일로 가져간 것으로 추정된다. 상트 오틸리엔(St. Ottilien) 수도원에 소장되었다가 2005년 10월 왜관수도원에 영구대여 형식으로 반환되어 소장된 작품이다. 국내에서 알려지게 된 것은 1975년으로, 당시 독일에서 유학 중이던 유준영 전 이화여자대학교 교수가 오틸리엔 수도원에서 이 화첩의 존재를 확인하였다. 이 화첩에는 진경산수화, 산수인물화, 고사인물화 등을 포함하여 총 21점의 그림이 수록되어 있다. 그중 금강산을 주제로 한 작품은 <금강내산전도(金剛內山全圖)>, <만폭동도(萬瀑洞圖)>, <구룡폭도>다. *재판매 및 DB 금지 |

[서울=뉴시스] 박현주 미술전문 기자 = 해외에서 돌아온 '겸재정선화첩'(성 베네딕도회 왜관 수도원 소장)이 傳 김홍도의 '해동명산도'(국립중앙박물관 소장)와 함께 공립미술관에서 처음 공개된다.

겸재정선미술관(관장 송희경)이 개관 16주년을 맞아 22일 개막한 특별전 '아! 금강산, 수수만년 아름다운'은 국립중앙박물관과 서울대학교·성균관대학교 등 주요 기관의 유물을 집대성해, ‘금강산’을 통해 시대와 감성의 흐름을 조망하는 대형 기획전이다. 수준 높은 유물을 공립미술관에서 만날 수 있는 보기 드문 기회이자, 지역 문화 향유의 새로운 장을 여는 전시로 주목된다. (용인 호암미술관 '겸재정선'전까지 갈 수 없다면 이 전시를 봐도 손색없다)

|

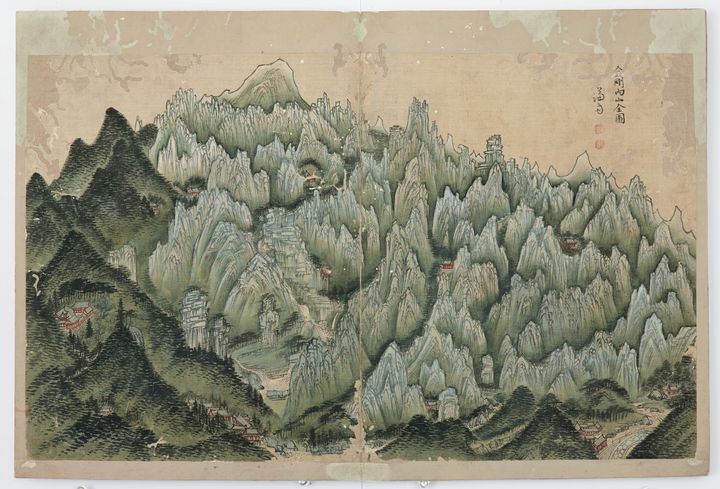

| 전 김홍도, 《해동명산도(海東名山圖)》, 1788년 이후, 종이에 먹, 각 30.5×43.0cm, 국립중앙박물관 소장. 1788년을 전후로 김홍도와 김응환(金應煥)이 정조의 어명으로 약 50일간 관동과 금강산 지역을 여행하고 그린 《금강사군첩(金剛四郡帖)》의 초본으로 여겨진다. 1998년 처음 공개된 이 작품은 총 32면이 전하고 있으며, 각 폭에는 표제와 함께 화폭의 순서가 쓰여있다. 그중 금강산 여정에 해당하는 부분은 13면으로, 30면 해금강 삼일포(三日浦)부터 60면 피금정(披襟亭)까지다. 섬세한 필묵으로 묘사된 이 작품은 이후 제작된 이풍익의 《동유첩》, 이의성의 《해산도첩》 등의 모본이 된다는 점에서 의미가 있다. *재판매 및 DB 금지 |

가장 주목할 점은 국립중앙박물관 소장 傳 김홍도의 '해동명산도', 성 베네딕도회 왜관수도원 소장 '겸재정선화첩'이 구립미술관 최초로 공개된다는 사실이다.

특히 '겸재정선화첩'은 전통 문화재의 국외 반출과 반환 과정을 보여주는 상징적 사례로, 1925년 독일인 노르베르트 베버 신부가 금강산을 여행하며 수집해 독일 상트 오틸리엔 수도원에 보관되었던 작품이다. 이후 2005년 왜관 수도원에 영구 대여 형식으로 반환됐으며, 총 21점의 진경산수, 고사인물화, 산수인물화가 수록되어 있다. 이 중 '금강내산전도', '만폭동도', '구룡폭도' 등이 공개되며, 작품 보호를 위해 5월 15일과 6월 5일 두 차례에 걸쳐 교체 전시된다.

|

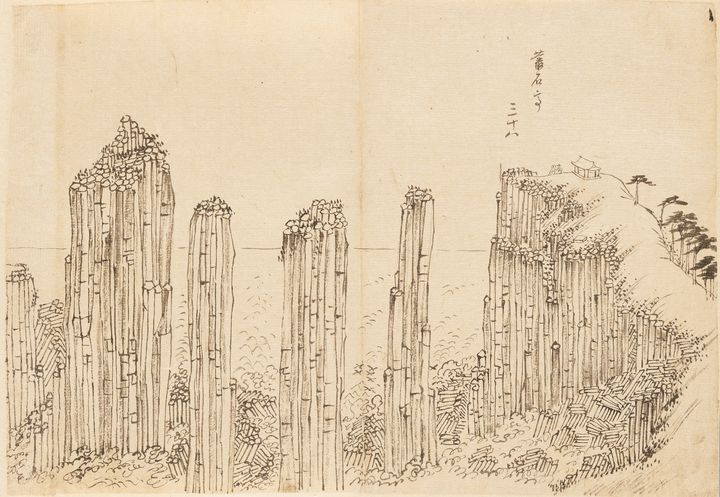

| 정선, 만폭동도(萬瀑洞圖), 《겸현신품첩謙玄神品帖》, 18세기, 비단에 수묵담채, 33.3×22.0cm, 서울대학교박물관 소장. 《겸현신품첩》은 겸재 정선과 현재(玄齋) 심사정(沈師正)의 작품을 모은 화첩이다. 이중 금강산 그림으로는 <혈망봉도(穴望峰圖)>와 <만폭동도(萬瀑洞圖)>가 있다. 혈망봉과 만폭동은 모두 내금강에 위치한 명소로, 주로 금강내산(金剛內山)을 화폭의 주제로 삼았던 정선의 특징을 보여준다. *재판매 및 DB 금지 |

|

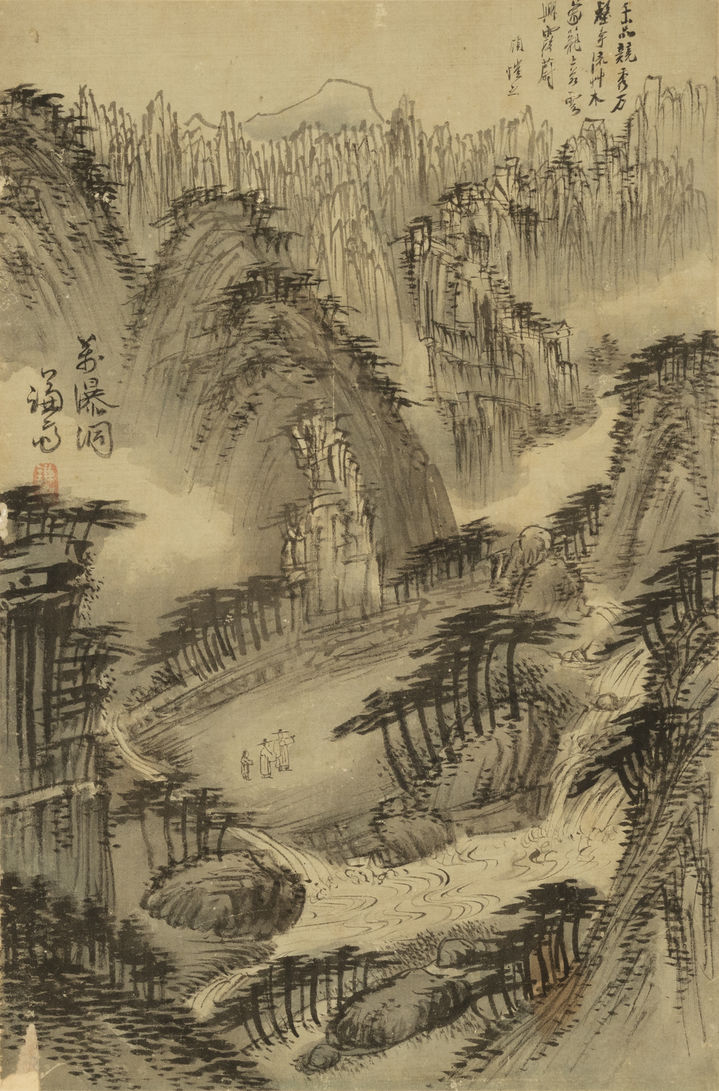

| 이풍익_단발령(斷髮嶺)_ 《동유첩(東遊帖)》, 1825-1938, 종이에 수묵채색, 20.0×26.6cm, 성균관대학교박물관 소장. 『동유첩(東遊帖)』은 이풍익이 금강산을 유람한 후 제작한 일종의 시문(詩文) 화첩으로, 기행문인 「동유기(東遊記)」와 「동유시(東遊詩)」, 금강산 그림 28폭이 포함되어 있다. 이 28폭의 금강산도는 전 김홍도의 《금강사군첩(金剛四郡帖) 60폭》에서 다루어진 화제(畵題)와 구도, 형상 면에서 유사한 특징을 보인다. 특히 각 그림에는 해당 지리적 위치와 역사적 유래를 설명하는 시문 28편이 함께 수록되어, 객관적 정보에 대한 시각자료로서의 역할을 한다. 이러한 정보 중심의 유람기는 20세기 금강산 관광이 근대화되면서 출간된 금강산 안내서나 전문서적과도 유사한 성격을 지닌다. *재판매 및 DB 금지 |

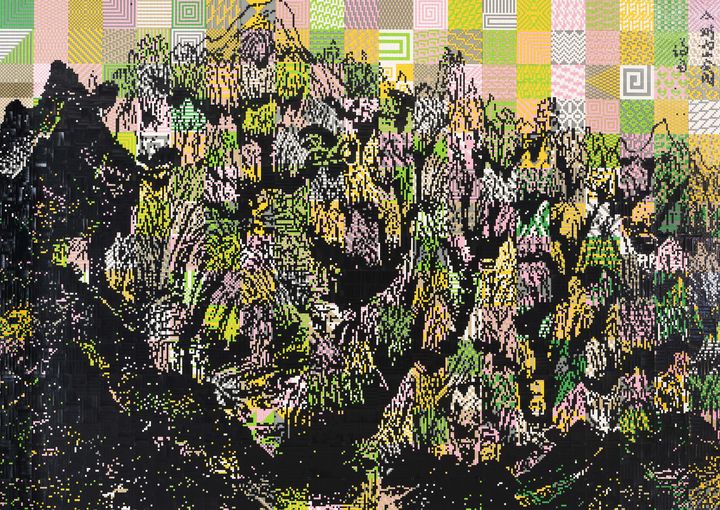

이번 전시는 '금강산'이라는 주제를 두 축으로 나눈다. 정선 붓끝에서 황인기의 레고 작품까지, 시대를 아우른 금강산 작품 대거 전시된다.

‘Part 1. 성지에서 진경으로’는 조선시대 금강산이 종교적 이상향에서 실제 유람의 대상이 되며 진경산수로 변모하는 과정을 보여준다. ‘Part 2. 기억과 심상의 공간으로’는 금강산이 현대 작가들에 의해 감성적이고 상징적인 풍경으로 재해석되는 흐름을 담아낸다.

서울대학교박물관 소장 '겸현신품첩', 성균관대학교박물관 소장 '동유첩' 등 학술성과 미학적 가치를 겸비한 유물도 함께 전시되며, 공립미술관과 대학 간 협업의 새로운 전시 모델을 제시한다.

또한 근현대 동양화 거장들이 재해석한 ‘오늘의 금강산’도 눈에 띈다. 변관식 '금강사계', 이응노 '몽견금강', 김호득 '구룡폭', 김선두 '금강지춘' 등은 단순한 실경 재현을 넘어 조형적 실험과 시대정신이 담긴 작품으로, 금강산의 예술적 확장을 보여준다.

|

| 변관식, 《금강사계(金剛四季)》, 1960, 종이에 수묵담채, 각 124.5×32.0㎝, 인주문화재단 소장. <금강사계>는 총 6폭으로 구성된 사계절 산수화이다. 1폭과 2폭에는 내금강 마하연(摩訶衍)과 외금강 구룡폭(九龍瀑)의 봄이, 3폭 해금강, 총석정(叢石亭)에는 여름이 그려져 있다. 4폭 외금강 만물상(萬物相)과 5폭 외금강 삼선암(三仙岩)은 가을, 6폭 외금강 대성매화독경암(大聖梅花讀經庵)은 겨울이 표현되었다. 그중 1폭부터 5폭까지는 실제 금강산의 지명이지만, 6폭은 실제 사용하는 지명이 아니라는 점에서 작가의 상상이 가미된 공간으로 추정된다. *재판매 및 DB 금지 |

|

| 황인기, '오래된 바람', 2017, 플라스틱블럭, 240.0×336.0cm 겸재 정선의 <금강내산도>의 방작(倣作)이다. 그는 전통적인 작업 주제와 일상에서 발견할 수 있는 재료를 결합하여 독특한 이미지를 만들어내는 것이 특징이다. 이 작품은 레고블록으로 만들어진 것으로, 내금강 뒤에 구성된 형형색색의 정사각형은 각 점이 모여 작은 하나의 픽셀을 만들고 그 픽셀이 모여 다시 하나의 이미지를 만드는 ‘디지털 산수화’의 전형을 보여준다. *재판매 및 DB 금지 |

이번 전시는 겸재정선미술관이 국립중앙박물관의 대여 조건을 충족하기 위해 항온항습기, 자동문 등 시설을 새롭게 구축하면서 기획 초기부터 전문성과 공공성을 강화한 사례로도 주목된다.

송희경 관장은 “단순한 전시를 넘어 공공미술관의 역할을 재정의하는 시도였다”며 “금강산이라는 주제를 통해 전통과 현재, 지역과 국가, 공공과 학술이 만나는 자리가 되기를 바란다”고 밝혔다. 전시는 6월 25일까지. 관람료는 500~1000원.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]