'한국 구상 회화' 정수 놓치면 아깝지…윤중식·박고석·임직순·이대원

등록 2025-02-21 06:06:00수정 2025-02-21 07:02:24

현대화랑, 2025년 첫 전시 23일까지

4人 미술사적 가치 예술세계 재확인

|

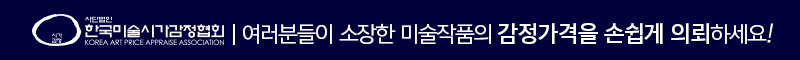

| 현대화랑, 한국 구상회화 4인전 전시 전경. 윤중식, 태양과 비둘기, 1977. *재판매 및 DB 금지 |

[서울=뉴시스] 박현주 미술전문 기자 = '한국 구상 회화'의 정수를 만나볼 수 있는 전시가 흘러가고 있다. 미술사를 공부하거나, 미술 애호가라면 놓치면 아까운 작품들이다.

서울 삼청동 현대화랑에서 올해 첫 전시로 지난 1월부터 펼친 '한국 구상회화 4인전 : 윤중식, 박고석, 임직순, 이대원'전이 폐막을 앞두고 있다. 오는 23일까지 열린다. 한국 미술사에서 의미 있는 전시가 혼란한 정국 속에 조용하게 열려 주목받지 못하고 있는 게 안타깝다는 반응이다.

한국 근현대 미술의 중추적인 역할을 해온 4인의 작품을 한자리에 소개하는 이번 전시는 4명의 작가들이 가장 왕성하게 활동했던 시기인 1970~1980년대의 주옥같은 작품들을 선보였다

현대화랑 박명자 회장은 "작가들과 맺어온 깊은 인연을 바탕으로 각 작가의 독창적인 예술세계를 재조명하고 미술사적 가치와 중요성을 재확인하기 위해 전시를 마련했다"고 밝혔다.

|

| 현대화랑, 한국 구상회화 4인전 2층 전시 전경 *재판매 및 DB 금지 |

한국 미술사에 중요한 족적을 남긴 이들의 작품은 고요하고 정갈하게 '그림 맛'을 제대로 전한다. 오랜 세월을 견디어온 작품들이지만 귀하게 대접 받은 분위기다. '촌스러울 것'이라는 '옛날 그림'의 반격이다. 각 작가의 개성이 드러나는 작품들은 진하게 우러나는 융숭한 붓 질로 여전히 새롭게 다가온다. 그림은 시대가 담겼다. 교과서나 이미지가 아닌 '진품'을 직접 감상하고 살펴볼 수 있는 기회다.

|

| 윤중식, 어촌, 1979, 캔버스에 유채, 53.5 x 72.8 cm *재판매 및 DB 금지 |

◆윤중식(1913–2012)

윤중식 회화는 강렬한 색채와 굵은 윤곽선, 중후한 톤이 돋보인다. 6.25전쟁과 분단의 비극 속에서 겪었던 실향민으로서의 그리움과 상실감이 근간을 이룬다. 대동강, 비둘기, 석양, 농촌 풍경 등 어린 시절의 기억을 소재로 한 그의 작품은 깊은 향수를 조형적으로 순화한 예술적 기록으로 평가받으며, 잊혀 가는 고향에 대한 애틋한 감정을 다시금 환기시켜준다.

평양 출신으로, 1939년 일본 제국미술학교(帝國美術學校) 서양화과를 졸업했다. 해방 후에는 제2회 국전에서 특선을 수상하였고, 이후 대한민국미술대전 운영위원장과 홍익대학교 교수를 역임했다.

작가는 성북구립미술관에서 '상수(上壽 ·100세)'전을 개최하며 작고 직전까지도 붓을 놓지 않고 그림에 몰두하며 창작 대한 뜨거운 열정을 보였다. 작고 후 가족은 수십 점의 작품을 기증했다.

|

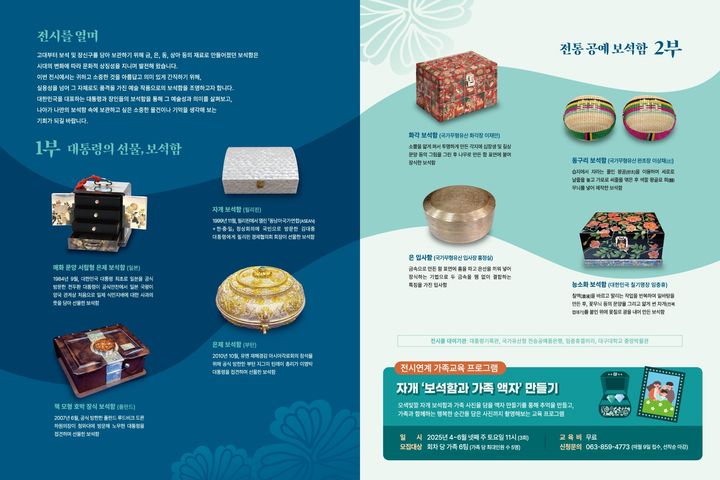

| 박고석, 외설악, 1984, 캔버스에 유채, 60.6 x 72.7 cm *재판매 및 DB 금지 |

◆박고석(1917–2002)

북한산, 설악산, 백양산, 지리산 등을 여행하며 사계절을 화폭에 담아내었던 작가는 강렬한 색채 대비와 힘찬 필치로 한국의 명산이 내뿜는 강렬한 기운을 전했다. 1970–1980년대에는 원근법을 무시한 공간 구성과 두터운 유화물감의 질감으로 산의 웅장함과 생명력을 표현하며, 그만의 독특한 예술세계를 확립해 나갔다.

평양 출신으로 평양 숭실학교를 졸업한 뒤, 1935년 일본 유학을 떠나 1939년 일본대학(日本大學) 예술학부 미술과를 졸업하였다. 귀국하여 다양한 분야의 예술인과 친목을 쌓았다. 이 가운데 이중섭, 한묵과의 깊은 우정은 그의 예술적 여정에 큰 영향을 미쳤다. 당대 아카데미즘에 염증을 느낀 작가는 1957년 유영국, 황염수, 이규상, 한묵 등과 함께 ‘모던아트협회’를 창립하고 새로운 미술을 모색한 주역으로 활동했다.

|

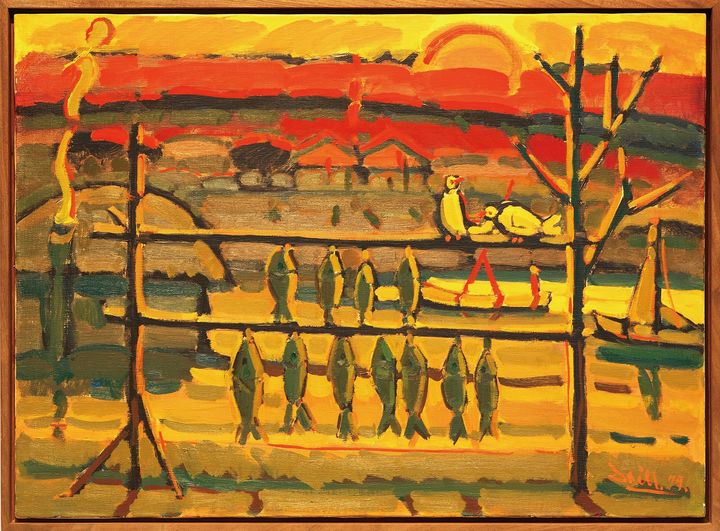

| 임직순, 실내의 여인, 1977, 캔버스에 유채, 162.2 x 97 cm *재판매 및 DB 금지 |

◆임직순(1921–1996)

빛의 대비와 강렬한 색면이 조화를 이루면서도 형식적으로 안정된 구도를 추구했다. 자연 풍경, 꽃과 여인을 주요 소재로 선택하여 그 속에 내재된 생명력을 탐구했다. 특히 직접 현장에 나가 자연에서 얻은 감동을 현실감 있게 그려냈고, 색채의 사용에 있어서는 내적인 색감을 통해 자연의 아름다움을 정감 있게 표현했다.

국전에 꾸준히 출품하여 예술적 역량을 인정받았던 임직순은 1957년 제6회 국전에서 '좌상'으로 대통령상을 수상하기도 했다. 충청북도 충주 출생으로 1936년 일본으로 건너가 도쿄의 일본미술학교(日本美術學校)에서 공부하며 회화적 기초를 다졌다. 귀국 후 1961년부터 오지호의 뒤를 이어 14년간 조선대학교 교수로 재직하며 광주에서 후학을 양성했다.

|

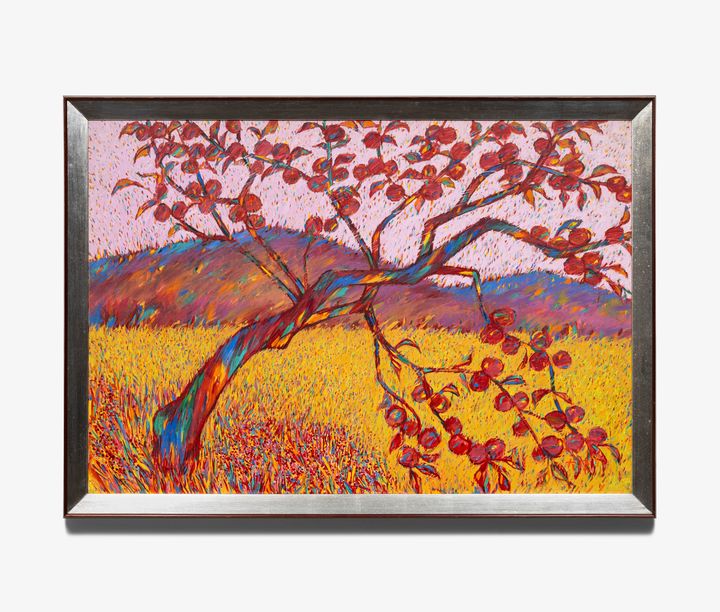

| 이대원, 농원, 1984, 캔버스에 유채, 112.1 x 162.2 cm *재판매 및 DB 금지 |

◆이대원(1921–2005)

1950~1960년대 모노크롬, 미니멀리즘 경향이 주류를 이루었던 한국 화단에서 이대원은 한국의 산과 들, 나무, 연못, 돌담, 과수원 등 친숙한 자연을 주요 소재로 택하며 독창적인 예술세계를 펼쳤다. '농원' 시리즈로 브랜드 됐다. 풍부한 원색과 짧고 연속적인 붓 터치로 형태와 윤곽을 그리는 독자적인 방식으로 감각적이고 에너지 넘치는 회화적 경험을 전한다.

경기도 문산 출생으로 서울대 전신인 경성제국대학(京城帝國大學) 법학과를 졸업했다. 미술 정규교육을 받지 않았으나 조선미술전람회, 국전에 입선하며 두각을 드러냈다. 1957~1958년에는 독일에서 세 차례 전시를 가지며 한국 현대미술을 해외에 알리는 역할을 하기도 했다. 1967년부터 1986년까지 홍익대학교 미술대학교수로 재직했으며 1972~1974년 홍익대학교 초대 미술대학장, 1980~1982년 홍익대학교 총장을 역임했다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]